Bonjour Mr. Gave, bonjour Mr. Léonard (pardonnez-moi, je ne connais pas votre nom de famille),

j’apprécie écouter vos émissions, surtout celles qui traitent d’économie, mais parfois celles aussi qui abordent des sujets plus sociologiques, si je puis dire. J’ai aimé les émissions que vous aviez faites avec votre fille, je pense, sur les problèmes des garçons en vous référant, entre-autre, à Jordan Peterson.

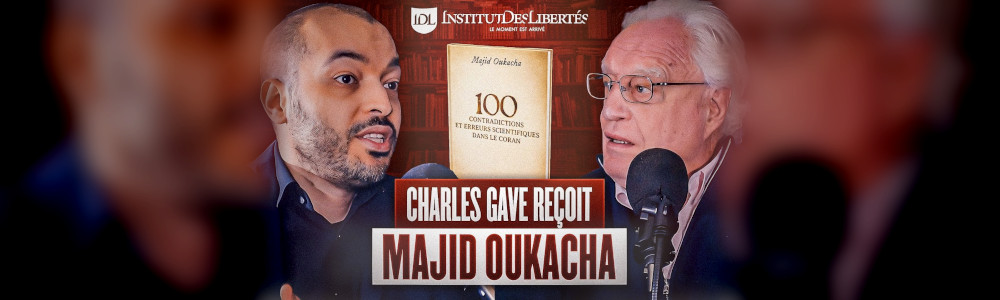

Je me l’explique mal, pourtant je trouve que l’émission où vous aviez comme invité Majid Oukacha manquait d’une objectivité et d’un esprit de critique qui me semble ne jamais vous avoir fait défaut jusqu’à présent dans vos vidéos. Je l’ai trouvée très « idéologiquement » marquée, si vous me passez l’expression.

Je crois comprendre que vous êtes chrétien et pratiquant, et je trouve cela très bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre foi, et un plein épanouissement. Puissiez-vous y puiser tout ce qui vous permettra de réussir au mieux cette vie et y trouver une guidance qui vous aide à naviguer en toute sécurité.

Pour ne pas en avoir fait mystère, nous savons d’où vous parlez. Pour la suite du propos, il me paraît important de me situer. Je suis né dans une famille chrétienne en Belgique. Il y a plus de trente ans maintenant, j’ai choisi de me convertir à l’Islam. Ma vie spirituelle pourrait être qualifiée comme étant plus « soufie » que « traditionnelle ». Il est vrai que la religion prend une grande place dans ma vie. Je pourrais même dire que je tente de conduire ma vie en conscience en me fondant sur les enseignements et les recommandations de Dieu. Paradoxalement, en devenant musulman, j’ai eu le sentiment de retrouver « ma » religion, celle dans laquelle j’avais grandi, avec ses responsabilités. C’est juste que le simple fait de pouvoir supposer que quelqu’un comme le Général Augusto Pinochet pourrait avoir le paradis après les atrocités qui ont égrainé sa vie, au simple prétexte qu’il eut reçu l’extrême-onction avant de mourir, ne me permettait pas d’entrevoir une invitation à une vie digne et responsable. De plus, cette invitation à changer vient à un moment où l’Église est en pleine mutation. Ce qui m’avait été enseigné comme des péchés majeurs devenait des choses tout à fait acceptables au nom de l’amour de Jésus-Christ qui devrait nous animer. Là, je me suis demandé de quel droit un humain pouvait changer la Loi de Dieu. Si on croit à un principe divin, alors la pratique religieuse ne peut s’apparenter à du shopping. Même si je ne parviens pas à m’expliquer certaines choses, qui suis-je pour changer les prescriptions données par celui que je considère, par foi, comme supérieur à moi, voire comme mon créateur ?

Ce qui me rassure, c’est que, même dans la religion catholique, on sait que Jésus, lorsqu’il reviendra, ne viendra plus pour enseigner (la douceur de) la spiritualité au Monde, mais qu’il descendra en guerrier pour « juger les vivants et les morts ». Dans Islam, je retrouve les lois et commandements ancestraux de la religion catholique de mon enfance. J’ai le sentiment d’être à nouveau aligné avec le projet, les lois et les recommandations divins. Je vous accorde que tout ceci est très personnel.

Lorsque j’ai choisi de franchir le pas, mes proches insistaient pour que j’aille consulter un prêtre afin qu’il me dise la vérité (sic) sur l’Islam. Je leur avais répondu, assez justement, il me semble, que le jour où je souhaiterai me renseigner sur la religion catholique, j’irai voir un prêtre, un évêque ou un théologien. (Durant mes études, je logeais au grand séminaire de Namur, donc j’ai eu tout le loisir d’échanger avec les séminaristes autour des questions qui me taraudaient.) Et que si je souhaite apprendre quelque chose de l’Islam, je m’adresserai à un théologien musulman, un ’alim, comme on les appelle. Pourquoi dis-je cela ? Simplement par ce que, dans votre émission, nous avons bien eu l’avis d’une personne qui rejette l’Islam, ce qui est parfaitement son droit, et qui nous explique les raisons de son rejet. En même temps, il y a, dans son discours assumé, beaucoup de confusion entre la religion (l’Islam), les pratiquants (les musulmans, qui sont, comme tout humain, bien imparfaits) et les sociétés dites musulmanes (disons, dans son cas, essentiellement les sociétés nord-africaines, sociétés sur lesquelles, au même titre que la France, chacun peut avoir un avis, l’idéal étant qu’il soit fondé).

En Occident, une des choses qui nous handicapent, c’est que nous avons tendance à regarder les autres civilisations avec un « anthropomorphisme » qui nous désert. Il nous faut reconnaître, je pense, que nous, Occidentaux, sommes très arrogants. Nous croyons notre pensée supérieure, au point que nous en sommes venus à vouloir l’imposer à toute l’humanité par le biais d’une domination coloniale, militaire ou économique. Jamais, collectivement, nous ne nous sommes intéressés sincèrement aux autres, à leurs cultures, à leurs valeurs, à leurs modes de fonctionnement… À titre d’exemple, c’est une chose que de dire qu’on pourrait ne pas aimer vivre à la chinoise (ce qui est parfaitement notre droit) et une autre que de vouloir que les Chinois ne puissent plus vivre à la chinoise au prétexte que cela heurte nos valeurs, notre sensibilité ou notre vision du monde. Certes, il y a eu des exceptions, comme le Général Lyautay à son époque. En même temps, de quel droit nous draperions-nous dans les mérites de ce bon Général alors qu’il a dû se battre contre ses propres concitoyens, ses propres « coreligionnaires » si je puis dire, pour administrer le Maroc tout préservant ses structures traditionnelles et ses traditions ?

Une autre chose, c’est aussi notre propension à vouloir ne voir les choses que selon notre prisme. S’il est compréhensible, voire légitime, de voir les choses selon le prisme qui est le nôtre, cela l’est moins lorsque nous voulons imposer notre vision aux autres, parfois sans autre forme de procès. À ce titre, la religion musulmane a bien le droit de s’organiser comme elle l’entend. D’ailleurs, elle n’a pas attendu notre permission pour le faire. Notre problème civilisationnel, c’est que nous semblons confondre religion et civilisation. Les civilisations sont, selon moi, en général limitées territorialement, tandis que les religions ont quelque chose d’universel, en ce sens que n’importe qui dans le monde peut choisir ou se sentir touché par une religion plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’on peut avoir des gens qui se sentent chrétiens au Maroc et des gens qui s’identifient comme musulmans en France.

À ce titre, est-il sage de combattre les fondements de la foi d’une personne ou d’une population ? Et en admettant même que nous y arriverions, quelles en seraient les conséquences ? Que serait un monde dans lequel tous les hommes auraient perdu la capacité à avoir une religion pour l’aider dans les épreuves et dans la formulation de ses choix ? Que serait un monde en manque de repère ? Si on y regarde de plus près, il y a infiniment plus de choses qui nous rapprochent, chrétiens et musulmans, que de choses qui nous séparent. Théologiquement, il est probable que la plus grande différence est à trouver dans le statut de Jésus : les chrétiens le considèrent comme le fils de Dieu faisant partie d’une Sainte Trinité, alors que les musulmans l’honorent comme un grand prophète et messager. D’ailleurs, dans le Coran, il est plus de question de Jésus (dit fils de Marie — oui, il est reconnu la naissance miraculeuse de Jésus) et de Moïse que de Mohammed. D’ailleurs, à certains égards, nous pourrions dire que ce dernier est le grand absent du Coran. Si je « combattais » les chrétiens sur le front de la divinité de Jésus, il est certain que je toucherais à l’un des fondements les plus essentiels de leur foi et de leur religion. Je toucherais là à un « incontestable », à quelque chose qui ne peut être remis en question. Il en va de même lorsque le musulman s’entend nier le fait que le Coran soit la parole de Dieu. C’est l’un de ses piliers de sa foi. La foi musulmane veut que le musulman croie en Dieu (certes l’Unique), en tous Ses Prophètes (et donc Abraham, Moïse, David, Jésus, pour n’en citer que quelques-uns dans les cent quarante-quatre mille prophètes reconnus par le Coran), en tous Ses Messagers, en tous Ses anges, en tous Ses saints et en tous Ses Livres (nous reconnaissons donc, à minima, la Thora, les Psaumes, l’Évangile, bref tous les livres que Dieu a ordonné à ses Messagers de propager).

Alors pourquoi ces tensions ? Peut-être que l’humain a besoin de se sentir rassuré quant à ses mérites qui lui ouvriront les portes du Paradis, quel qu’en soit l’image ou la notion qu’il en ait. Et pour cela, il aimerait se forger la certitude de bien faire. Or, lorsqu’il constate des différences comme celle que nous venons de souligner, cela ne peut qu’alimenter le doute en lui. Et ce doute est très inconfortable à vivre. Malheureusement, c’est un peu comme l’autruche qui se mettrait la tête dans le sable : la négation de la réalité objective, au bénéfice du « fantasme de la réalité » que je peux nourrir, ne va faire disparaître cette première.

À l’analyse, j’ai tendance à penser que les peuples et les populations sont pris en otage aujourd’hui, et qu’il ne déplairait pas à certains de les voir s’entre-déchirer. Pour y parvenir, il leur faut créer au moins deux communautés facilement identifiables et les monter l’une contre l’autre en attisant un sentiment de peur menant à la haine de l’autre. Tout l’inverse du message supposé du Christ et de Mohammed. À partir de là, vous comme moi, nous avons le choix. Nous y reviendrons plus loin.

Votre invité semble s’échiner à présenter l’Islam comme potentiellement violent. Il serait vain, en effet, de nier qu’il y a des versets prescrivant le combat. En même temps, la lecture et l’interprétation du Coran est toute une science. Pour être légitime, le combat repose sur des conditions très strictes et limitatives. Le combat contre une autre armée est appelé le jihad, c’est vrai. C’est ce qu’on appelle en Islam le « petit jihad ». Et les règles pour déclarer un « petit jihad » sont très strictes. À l’inverse, nous sommes surtout enjoints à pratiquer le « grand jihad » toute notre vie, à savoir le combat contre nous-même, contre nos mauvais comportements, nos mauvaises attitudes, en œuvrant à devenir une meilleure personne. En parlant de violence supposée du Coran, les peuples occidentaux, dont la culture actuelle a pour socle historique la chrétienté, ont-ils jamais lu la Bible ? Là aussi, il y a des passages d’une extrême cruauté. Des Hollandais avaient filmé sur YouTube une expérience sociale qu’ils avaient réalisée sur la population en leur lisant des passages que les gens croyaient être issus du Coran. Quelle n’était pas leur stupéfaction en apprenant qu’il s’agissait là d’extraits de la Bible ! Je crois me rappeler que l’expérience a été réitérée par le « Petit Journal ».

Si on veut aller sur le front de la violence, alors commençons par le verset dans lequel Dieu nous condamne à ce monde en disant en substance : « Descendez et soyez ennemis les uns des autres. » Certains verront probablement dans ce verset une fatalité qui justifie la violence. D’autres choisiront peut-être de comprendre que, si c’est bien l’état initial auquel Dieu nous condamne, c’est pour que nous fassions l’effort de le transcender en développant l’amour et la fraternité, toutes différences confondues.

À l’inverse de la pratique habituelle de la religion catholique où les connaissances qu’en ont les ouailles relèvent fondamentalement de ce qui leur est dit à la messe, beaucoup de musulmans ont une bonne connaissance du Coran. Non pas que les connaissances des chrétiens soient fausses. Simplement, la plupart des chrétiens ne sont exposés qu’à des « morceaux choisis » de la Bible. Peu de Chrétiens semblent savoir que la liturgie est réglée depuis longtemps sur un cycle de trois ans. Chaque dimanche a sa lecture d’un passage ou deux passages (mon souvenir ici est imprécis quant au nombre) spécifiques de l’ancien testament suivie de sa lecture d’un passage spécifique du nouveau testament. Dans mon souvenir, jamais, durant l’office, il n’est discuté des incohérences potentielles entre les récits rapportés par les différents évangélistes1On ne parle jamais non plus de façon dont la Bible canonique a été assemblée ni du pourquoi des écrits inter-testamentaires ou des écrits dits apocryphes, comme les évangiles dits de Marie-Madeleine, Judas, Barnabé, pour ne citer peut-être que les plus connus, mais aussi différents Actes, Lettres, Épîtres ou Apocalypses…. La première année, on lit l’évangile selon Saint-Matthieu, la deuxième celui selon Saint-Marc et la troisième celui selon Saint-Luc. Saint-Jean n’intervient qu’à certaines occasions, souvent de grandes fêtes chrétiennes. Pourquoi cette organisation liturgique ? C’est ce que je me demandais lorsque j’étais enfant de chœur. Je pense avoir vite compris, car, lorsque je mettais un homme d’Église devant ce qui m’apparaissait être une contradiction, face à mon insistance toute juvénile, très vite la conversation se concluait par un : « c’est le mystère de la foi, mon fils ! ». Combien de chrétiens pratiquants, voire fervents, lisent-ils in extenso la Bible ? Beaucoup de musulmans lisent le Coran de la première à la dernière lettre régulièrement. Toutes les prières sont composées d’extraits du Coran. Ces extraits ne sont pas prescrits. Chaque imam2Celui qui conduit la prière. En Islam, il ne s’agit pas d’un « ecclésiastique ». Ce peut être le plus érudit de l’assistance présente. Il n’y a pas de « clergé » en Islam, même s’il faut reconnaître que des pays musulmans ont tendance aujourd’hui à organiser le culte et à former correctement des imams qu’ils payent. choisi sur le moment le passage qu’il a envie ou qu’il se sent inspiré de réciter. Durant le mois de Ramadan, tout le Coran est récité in extenso au cours de prières surérogatoires très populaires qui prennent place après la prière de la nuit. Certains font même volontairement cette lecture complète du Coran chaque mois, voire plusieurs fois par mois. De très nombreux musulmans connaissent et sont capables de réciter le Coran par cœur. Ce qui ne veut pas nécessairement dire, je vous l’accorde, que tout le monde l’ai compris correctement. Ce qui semble manquer à beaucoup nos concitoyens occidentaux, c’est un arsenal intellectuel religieux qui leur permettrait de parler avec les musulmans. Idéalement, parler pour se découvrir, pour se rapprocher, et non pour tenter de convaincre que sa religion est mieux que celle de l’autre. Si chacun se sent bien dans sa religion et que cela l’aide à accomplir l’œuvre que tout humain a à accomplir dans cette incarnation, je n’ai rien à redire. Par contre, si c’est pour s’entre-déchirer ou vouloir s’imposer à l’autre… Ne serait-ce pas là la preuve de ses incertitudes et de son inconfort dans sa religion ?

Vouloir comparer certains aspects de l’Islam et de la religion catholique, comme l’approche ou la sensibilité économique, c’est pour moi un peu comme vouloir comparer un mulot à un pinson. La ressemblance se limite pratiquement juste au fait qu’ils peuvent tous les deux être définis comme étant des animaux. Je pense que l’approche économique musulmane diffère de l’approche économique chrétienne, déjà par le fait qu’elle sert, ne fut-ce qu’historiquement, des enjeux sociétaux différents, dans des sociétés humaines aux règles et aux coutumes historiques différentes. D’ailleurs, je ne suis pas certain que, en remontant de quelques siècles, nous ne retrouvions pas les mêmes préoccupations et recommandations dans le monde chrétien traditionnel.

Pour en revenir à votre invité, j’ai trouvé que ses propos frôlent l’escroquerie intellectuelle. Sérieusement ? En quatorze siècles et demi, les musulmans ne se sont pas rendu compte qu’il y avait, dans le Coran, des passages qui suscitent l’étonnement ? Depuis le moment de la révélation, il y a en Islam ce qu’on appelle « l’ijtihad ». C’est un effort de réflexion, principalement entrepris aujourd’hui par les oulémas3Théologiens musulmans. Au singulier : « ‘alim ».. Déjà au temps de la révélation, les premiers compagnons du Prophète accomplissaient cet effort pour comprendre et interpréter ce qui, une fois rassemblé, deviendra le Coran4« Coran » signifiant le « Rappel » en arabe. Alors, oui, ces apparentes contradictions sont bien connues du monde musulman. Mr. Oukacha a bien le droit de les relever. Il a le droit aussi d’en rester là et de ne faire aucun effort pour comprendre. Il a le droit de n’entreprendre aucune recherche dans tout le savoir qu’a développé le monde musulman sur ses propres textes. Et si c’est viscéral, il a même le droit de ne pas faire confiance aux savants musulmans. Cela ne me paraît pas intelligent, mais il a le droit de se comporter en parfait idiot, selon moi. Mr. Oukacha a même le droit, très humain, d’avoir un avis, même s’il me paraît peu avisé, voire de partager cet avis. Qui pourrait l’en empêcher ? Pour autant, cela ne vaut pas vérité.

En même temps, laisser sous-entendre qu’il vit sous la menace au prétexte qu’il exprimerait cet avis, c’est probablement se donner beaucoup d’importance et alimenter un peu plus la peur et la division. Pire, c’est peut-être aussi suggérer des comportements que certaines personnes, plus faibles ou plus fragiles, pourraient être tentées de développer. Nous sommes en pleine « prophétie auto-réalisatrice ». Finalement, si je suis déjà condamné dans le regard de l’autre comme violent, qu’ai-je à perdre encore en passant à l’acte ? N’est-ce pas manquer de psychologie élémentaire que d’agir ainsi ? À certains égards, et ce pourrait être vu comme très humain, Mr. Oukacha me semble se laisser piéger par son ego. En Islam, mais sûrement aussi dans le catholicisme, Satan a été chassé de la présence de Dieu à cause de son orgueil. N’est-ce pas pour Satan, la meilleure des vengeances que de faire tomber les fils d’Adam, que Dieu a honoré, en les faisant tomber là où il a lui-même fauté ?

Peut-être comme moi, nous sommes, Mr. Gave, plus près de la fin de notre vie que du début. Il se peut que nous connaissions un peu mieux que nos jeunes ounos descendants les passions qui peuvent agiter le cœur des hommes et leurs conséquences parfois désastreuses. Qui voudrait d’un monde en guerre ? Qui, de sain d’esprit, pourrait souhaiter la souffrance pour ses proches ou ses concitoyens ? Pourtant, nombreux sont ceux qui soufflent sur les braises. Probablement un peu plus aujourd’hui qu’hier. Ne devrions-nous pas nous employer à y verser de l’eau ou les recouvrir de terre ?

Contrairement à la croyance occidentale apparemment répandue, l’Islam n’est pas une religion prosélyte. Notre tradition (les hadiths) nous apprennent, en substance, que c’est Dieu qui ouvre et qui ferme les cœurs. Et Dieu sait mieux que nous ce qu’Il fait, n’est-ce pas ? En même temps, je peux comprendre qu’une personne qui se définit comme musulman, au même titre qu’un chrétien (ou toute autre personne avec sensibilité religieuse différente) se sente fier d’appartenir à sa communauté de croyant. Ne commettons pas l’erreur de confondre prosélytisme et bien-être dans sa foi ou dans sa communauté spirituelle. Et si, ci et là, nous pouvons trouver quelques personnes faisant preuve d’un prosélytisme avéré, ayons la sagesse d’y voir un indice d’ignorance dans le chef de celui qui se comporte ainsi. Arrêtons aussi, de part et d’autre de la mince frontière qui sépare nos deux religions, d’asséner des contre-vérités, ou de généraliser des choses dont nous pouvons parfois être témoins et qui ne sont que le fruit de comportements ignorants. J’entendais dernièrement Mr. François Asselineau, dont les analyses et l’éventail des connaissances imposent, je pense, l’admiration et le respect, dire que le burkini était même combattu et interdit au Maroc. Je vis au Maroc maintenant depuis plus de quinze ans, et j’habite dans un quartier aisé en périphérie de la capitale, tout à côté de plages très prisées par la population rabatie. Donc, on ne peut supposer que j’observerais les choses d’un obscur coin peu touché par une certain niveau d’éducation, d’instruction ou de civilisation. Je peux attester qu’il n’y a à ma connaissance, au Maroc, même au niveau des autorités, et encore moins au niveau de la population, aucun problème avec le burkini. En fait, chacun se baigne comme il veut. Sur les plages, on trouve de tout : quelques femmes en burkini, une majorité de femmes qui se baignent « habillées » (robe, pantalon, blouse longue, djellaba…) et quelques femmes, souvent des occidentales ou des enfants d’expatriés ayant grandi à l’étranger, en bikini. Ce dernier point, s’il est parfaitement toléré, me désole. Non pas parce que je serais « choqué » à la vue d’un bikini. Je suis un Occidental, et qui plus est, un enfant des années soixante. C’est donc peu probable. Simplement, c’est le manque de respect affiché par ces occidentales à l’encontre des sentiments culturels locaux fortement empreints de pudeur. J’ai tendance à voir dans ce choix vestimentaire balnéaire un deux poids, deux mesures qui pourrait être vécu comme intolérable. Mais la population autochtone locale est, à certains égards, trop bien éduquée. Elle préférera se contenter de détourner le regard que de formuler une remarque désobligeante à quelqu’un qu’elle considère comme étant son « invité » au Maroc. Culturellement, les règles de l’hospitalité sont très fortes. Lorsqu’on est, comme vous semblez l’être, un observateur sagace de nos sociétés, nous ne pouvons que constater l’acharnement à vouloir faire respecter ce que les Français dits « de souche » considèrent être leur mode de vie, ainsi que ce qui leur paraît être la juste expression des valeurs qu’ils pensent être les leurs. Il y a même, en la matière, un prosélytisme que je m’explique mal. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’acharnement, souvent très médiatique, autour du hijab. Pourquoi refuser à d’autres peuples dans leur propre pays les droits qu’on considère, peut-être mal à propos, avoir chez soi ? D’ailleurs, puisque nous abordons la question des valeurs, il serait probablement faux de penser que les musulmans ont des valeurs différentes. Pour aller plus loin dans la généralisation, j’ai tendance à penser que tous les peuples de la Terre partagent, nommément, les mêmes valeurs. Ce qui nous diffère, ce ne sont pas nos valeurs, mais l’expression de ces valeurs dans un contexte donné peuvent prendre. En fait, nous ne nous sommes jamais assis ensemble pour définir quelle expression nous pourrions choisir collectivement pour faire vivre et partager nos valeurs au quotidien dans les différents contextes auxquels nous sommes exposés. À titre d’exemple, je pense que nous pouvons nous entendre sur le fait que chacun d’entre nous pourrait souhaiter donner et recevoir du respect. Si votre façon à vous d’exprimer le respect est de me dire Monsieur à toutes les phrases et que la mienne est de vous sourire, j’aurai beau sourire, vous n’y verrez pas une marque de respect, tout comme vos « Monsieur » incessants ne seront pas perçus par moi comme l’expression de votre respect à mon encontre. Et c’est là le drame. Chacun d’entre nous cherche à témoigner du respect à l’autre, et chacun finit pourtant par se voir critiquer son manque de respect. Par contre, si nous nous asseyons et que nous définissons ensemble que ce qui nous servira de marque de respect dans nos rencontres, c’est le fait de se vouvoyer, chacun pourra efficacement montrer du respect à l’autre en le vouvoyant, et chacun percevra dans ce vouvoyement l’expression du respect qui lui est offert. Donc, au final, la question est plus de savoir quelle serait la juste expression du respect lorsque je suis sur les trottoirs de Paris, quelle serait la juste expression du respect lorsque je suis dans la file à la Poste, et celle lorsque je m’adresse au policier, ou encore lorsque j’interagis avec mon conjoint…

Peut-être pourrait-on penser que je m’égare et que je m’éloigne des propos tenus par Mr. Oukacha. Selon moi, pas tellement, car derrière ses propos, sous forme de présupposés, il y a ces questions ou ces situations, et surtout, il y a ce qui me semble être une grande confusion entre l’Islam (la religion) et le mode de vie des personnes qui s’identifient comme musulmanes sur le sol français.

Dans le Coran, Dieu (puisque telle est ma croyance) nous dit en substance qu’Il nous a créé en peuples et en idiomes différents pour que nous apprenions à nous connaître. Selon le plan divin en tout cas, cela pourrait vouloir dire que la situation qui devrait être considérée comme « normale » sur Terre est celle de la mixité religieuse, et que nous devrions avoir pour objectif d’apprendre à vivre en paix. D’ailleurs, c’est ce qui prévalait dans beaucoup de coins du monde à travers les siècles. Même sur ma terre d’adoption, chrétiens, juifs et musulmans vivent en harmonie, sans aucune anicroche. Longtemps (et peut-être est-ce encore le cas aujourd’hui) l’un des plus proches conseillers de Sa Majesté le Roi fut un juif bien connu et apprécié dont la fille, si je ne m’abuse, fut Ministre en France. Comment un pays comme le Maroc, qui est parfois vu par vos concitoyens comme un pays traditionaliste, rétrograde, peu évolué, peu civilisé, est-il capable de réaliser ce que le pays qui se définit comme étant celui des Lumières ne parvient pas à faire ?

Vous pourrez m’opposer fort à propos que l’intolérance a aussi existé de par le monde. Et vous avez raison. N’est-ce pas là la preuve que nous avons le choix ? Il m’arrive d’enseigner à l’Université. Et au cœur de mon enseignement se trouve un « triptyque » immuable. Pour moi, si mes étudiants terminent mon cours en n’ayant intégré que ce triptyque, alors j’ai le sentiment d’avoir eu la chance de réussir ma mission. Avec votre permission, voici ce que je pense important que mes étudiants intègrent pour avoir la chance de conduire leur vie en responsabilité : « Nos choix ont des conséquences. Nous pouvons poser tous les choix que nous voulons. Nous ne pouvons pas échapper à la conséquence de nos choix. » C’est vrai individuellement et c’est vrai collectivement. Dans toute chose, nous avons une part de responsabilité. Par exemple, ce n’est pas l’autre qui m’a fait pleurer. C’est moi qui ai, au prétexte de ce que l’autre a fait, choisi de pleurer. C’est peut-être le fruit d’un processus très inconscient, mais la bonne nouvelle, c’est que c’est en moi, et je peux faire quelque chose pour changer la situation. Heureusement d’ailleurs, sans quoi cela voudrait dire que les autres détiendraient le pouvoir de me faire souffrir jusqu’à la tombe.

Évidemment, pour vivre en paix, il faut être deux. Il faut que l’autre le veuille aussi. C’est vrai. En même temps, qu’avons fait pour qu’il puisse le vouloir et nous accorder la même chose ? N’est-ce pas oublier un peu vite ce que nous apprend la science de notre besoin de réciprocité ? La science ne nous apprend-elle pas nous avons en nous des structures biologiques — les neurones miroirs — qui nous y invite ?

Nous avons le choix de la qualité du monde dans lequel nous pourrions vivre. Nous ne pouvons pas choisir si untel vivra ici ou sera renvoyé là-bas. Il y aura toujours des gens différents. Je ne crois pas me rappeler dans l’Histoire que le monde était à ce point fermé, gardé par des frontières infranchissables. Certes, les territoires étaient administrés et pouvaient être rattachés à un suzerain. N’est-ce pas oublier un peu vite que, du temps des Rois de France, toute personne, quelle que soit sa religion, sa race ou son origine, était sous la protection du Roi de France en Terre de France ? Nos érudits du passé ne partaient-ils pas en voyage aisément pour aller chercher la science là où elle était. Je ne dis pas que ces voyages étaient sans risque. En même temps, je ne crois pas me souvenir de mes cours d’Histoire qu’il y avait de telles barrières à la libre circulation des hommes sur ce que je considère être la Terre de Dieu. J’observe aussi que ces derniers temps, les hommes, au nom des principes économiques que vous semblez défendre (et qui peuvent avoir du bon, je le reconnais), se sont approprié la Terre jusqu’à ce que je pourrais considérer être les bien inaliénables de l’humanité, dépossédant par là-même des millions, voire des milliards d’humains, d’un bout de terre sur laquelle se loger et de laquelle se nourrir. Peut-être qu’en toute chose, l’excès nuit.

En conclusion à cette longue missive, convaincu que je m’adresse à des personnes qui ont à cœur de faire de demain un monde meilleur, que pouvons-nous faire, chacun de notre côté, pour avoir une chance de voir s’ériger un jour ce monde que nous appelons peut-être tous de nos vœux ? Il est probable que la première question à laquelle nous ayons, collectivement, à répondre, c’est de savoir dans quel monde nous aimerions vivre ? Un monde inclusif ou un monde exclusif ? Un monde dans lequel l’autre est mon frère en humanité ou un monde dans lequel je me définis en fonction de mes différences ? Les humains n’étant probablement pas suffisamment sages, il se peut qu’ils aient besoin de retourner vers leurs textes sacrés pour y puiser le meilleur, pour retrouver les termes des choix qu’ils ont collectivement à poser et y recevoir les éléments de sagesses pouvant les aider à poser les choix les plus opportuns. Je vous l’accorde, par principe, on ne discute pas avec Dieu. Et précisément est-ce là que réside le bénéfice de tous revenir vers un référentiel sur lequel il n’y a pas (ou peu de) discussion possible. Car, il pourrait s’avérer très compliqué de concilier huit milliards d’aspirations différentes. Un des bénéfices de la religion est de nous donner un socle commun à partir duquel construire ensemble et en cohérence, en évitant de devoir débattre de ce qu’il y aurait à faire et de comment le faire. Pour cela, il nous faudrait nous concentrer sur la masse de choses qui nous rassemble plutôt que sur les quelques points qui nous divisent.

Je crains que le monde ne soit à la croisée des chemins. Les décisions que nous prendrons collectivement risquent d’être lourdes de conséquences. Et nous ne pourrons échapper à notre part de responsabilité dans ce qui arrivera, que l’issue s’avère heureuse ou moins heureuse.

Je pense qu’il est encore possible de choisir, chacun à son niveau, de vivre en paix dans la différence (et non l’indifférence). Lorsque j’étais enfant, en Belgique, nos professeurs nous apprenaient la tolérance en affirmant haut et fort que « notre liberté s’arrête là où commence celle de l’autre ».

Ne pourrions-nous conclure que c’est la Terre de Dieu. Que c’est Lui qui la gère (affirmation qui ne nous dédouane pas de notre part de travail), et qu’il n’y aura jamais que ce que Lui a voulu ? La seule chose qui fera la différence entre un sentiment de bonheur et de plénitude, ou un sentiment de malheur et de vacuité, n’est-elle pas la manière dont chacun choisira de vivre les choses et de se comporter ?

Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Puissions-nous tous vivre plus en conscience et être inspirés et guidés dans nos comportements et nos choix.

Amicalement,

Philippe Beaujean.

- 1On ne parle jamais non plus de façon dont la Bible canonique a été assemblée ni du pourquoi des écrits inter-testamentaires ou des écrits dits apocryphes, comme les évangiles dits de Marie-Madeleine, Judas, Barnabé, pour ne citer peut-être que les plus connus, mais aussi différents Actes, Lettres, Épîtres ou Apocalypses…

- 2Celui qui conduit la prière. En Islam, il ne s’agit pas d’un « ecclésiastique ». Ce peut être le plus érudit de l’assistance présente. Il n’y a pas de « clergé » en Islam, même s’il faut reconnaître que des pays musulmans ont tendance aujourd’hui à organiser le culte et à former correctement des imams qu’ils payent.

- 3

- 4