Préalable

Pour aborder ce qui suit avec sérénité et nous offrir une chance de véritablement comprendre le piège intellectuel dans lequel nous sommes probablement enfermés, il nous faut apprendre à tenir en respect nos tenus pour acquis, à tenir à distance des relations de causes à conséquences qui n’ont de logique et de vérité que l’apparence. Le risque est de, par présupposition, prêter à mes propos des affirmations conséquentes que je n’ai pas. Ce risque, c’est le prix à payer pour tenter ensemble de démêler la pelote conceptuelle civilisationnelle dans laquelle nous sommes intriqués.

L’idéal démocratique

L’idéal de la démocratie me semble reposer sur une idée généreuse qui peut se résumer par « le pouvoir sur le peuple par le peuple ». Qui ne pourrait être séduit par cette idée ? Non pas que chacun veuille nécessairement être aux commandes de la société, mais chacun aspire à minima à ne pas subir les contraintes jugées déplaisantes imposées par le pouvoir que détiendraient d’autres. Si nous partons du principe que chaque être humain est unique, cela veut dire qu’il l’est très probablement aussi au niveau de sa personnalité, de son caractère, de sa vision du monde et de ses aspirations. En termes plus simplistes, nous pourrions dire que chacun aspire à quelque chose qui lui est propre, si pas dans son intitulé, au moins dans sa réalité subjective. Nous pouvons donc comprendre que ce que peut rechercher chaque humain, c’est de se préserver de ce qu’il pourrait considérer comme arbitraire et de se défendre contre tout ce qui s’opposerait à son « auto-détermination », soit en d’autres termes l’expression de son identité, de son individualité.

Mais peut-on être à la fois dirigeant et dirigé ? La logique bute contre ce concept. Dis avec d’autres mots, il est difficile d’être à la fois dominant et dominé. Donc, le « pouvoir sur le peuple par le peuple », toute généreuse que puisse être l’idée, ne tient pas la route. Peut-être que notre échec à faire fonctionner nos civilisations, et les souffrances qui en découlent, tient dans cette aberration. Cela veut-il dire que je prône la tyrannie ? Non ! En même temps, fort est de constater que, si nous acceptons d’utiliser les mots selon leur sens, nos civilisations sont, depuis quelque temps, en train de migrer vers cette forme de gouvernance. Si au niveau du concept, l’idée nous est insupportable, au moins cela a l’avantage de clarifier la situation et de nous sortir du paradoxe. Est-ce dans ce type de société que j’aimerais vivre ? La réponse est très probablement non. Mais là n’est pas la question aujourd’hui.

Raisons possibles de notre aveuglement

Ne dit-on pas que la première étape dans la résolution d’un problème est d’abord de reconnaître qu’il y en a un ? Je vois pour l’instant trois raisons qui nous empêchent de voir ce glissement.

La première est idéologique. Le fait de porter et défendre activement la démocratie rend la personne aveugle à la réalité des faits. Elle sent bien qu’elle ne vit pas dans son idéal démocratique, mais elle pense que les règles du jeu sont celle de la démocratie. En fait, il est aisé d’observer que ces règles ont imperceptiblement glissé ces dernières décennies. Elles sont déclarées comme étant démocratiques, alors qu’elles sont au service d’autre chose. C’est ce qui se passe lorsque, à l’image de ce qu’on a pu voir à diverses reprises dans l’hémicycle français, on accepte sans broncher un discours totalement déconnecté des faits objectifs.

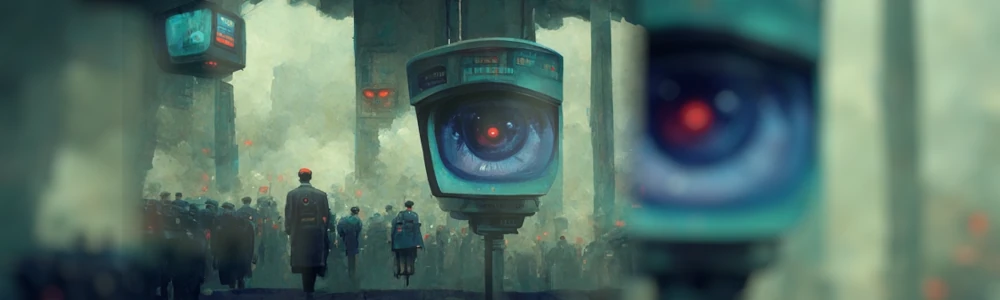

La deuxième est au niveau de la (pseudo) logique et du vocabulaire. Le glissement de sens des mots fait que des mots issus du contexte de la démocratie couvrent des concepts et un champ de compréhension différents. C’est un peu le loup qui se déguise en agneau pour mieux attraper son met de prédilection. Si nous voulons mieux comprendre ce phénomène, peut-être devrions-nous relire l’un de nos classiques : 1984, de George Orwell.

Le troisième tient au fait d’avoir le nez dans le guidon. Nous espérons encore tirer notre épingle du jeu. Nous sommes coincés dans ce fragile équilibre entre espoir et peur, équilibre qui nous maintient dans un état de sidération. Nous sommes tellement occupés à tenter de nous en sortir, que nous sommes aveugles au fait que les choses ne sont pas ce qu’elles prétendent être, et nous ne voyons pas le piège dans lequel nous sommes enfermés. Et même si nous avons quelque peu conscience des concessions que nous accordons, nous en avons tellement faites que nous sommes toujours disposés à en faire une de plus en échange (de l’espoir) d’un retour à la normale. Ce phénomène est bien connu dans la psychologie de la manipulation.

Un modèle irrémédiablement tiré par la médiocrité

Pour mesurer les conséquences de notre conception démocratique, il nous faut apprendre à analyser les choses à différentes échelles : à l’échelle individuelle, mais aussi à l’échelle collective. Si un groupe humain est bien composé de plusieurs individus, il est aussi une personne. Une « personne morale », certes, mais une personne. Cette personne a donc son caractère, ses qualités (et ses défauts), son sens, sa mission de vie… Beaucoup de choses aujourd’hui plaident pour cette compréhension. Tout d’abord le Droit, qui reconnaît des droits et des obligations aux personnes morales. La sociologie, qui en a fait son terrain d’étude. La biologie et les sciences du vivant, qui reconnaissent dans leurs échelles de grandeur la population. C’est le cas d’ailleurs de la médecine et de la pharmacie, puisqu’on nous parle pour l’instant « d’immunité collective ». Donc, il y a bien des êtres qui nous transcendent et auxquels nous participons. Ce sont les groupes humains. À ce titre, nos sociétés concitoyennes sont donc des personnes.

Alors, de quelles qualités jouissent nos sociétés ? Comme ces sociétés ne sont au final que la résultante de nos interactions, nous pourrions penser qu’elles jouissent de qualités qui sont à trouver dans la moyenne des qualités individuelles. Malheureusement non. Même si ce devait être le cas, ce ne serait déjà pas bien brillant, car une société est par nature une pyramide où, à son sommet, il y a une petite poignée de personnes parfaitement accomplie sur une qualité, suivie en cela d’un ventre mou de personnes en devenir, et d’une masse de personnes très en retard sur le développement de la qualité en question. La moyenne ne serait donc pas très reluisante.

Pour l’instant, j’ai tendance à penser que la qualité professée par une personne morale ne peut être que celle des personnes les moins évoluées. Pourquoi ? Simplement parce que c’est la seule façon d’avancer en embarquant tout le monde. C’est seulement de cette façon qu’une société ne laisse personne au bord du chemin. Une autre façon de l’expliquer serait de comprendre que, pour survivre, même les personnes plus évoluées sur une qualité sont tirées vers le bas par les autres simplement parce que ces premières ressentent le besoin de se protéger, de se mettre en sécurité. Elles ont donc, probablement inconsciemment, le sentiment qu’il leur faut, par défaut, jouer le jeu selon les règles les plus communément présentes.

Une démocratie est donc un système qui tire vers la médiocrité. Il y a quelques élites (intellectuelles, comportementales…), un ventre mou moyen et une masse d’imbéciles sur tout sujet donné. Parfaitement en phase avec son projet, la référence de base de la démocratie est la majorité. Par nature, la majorité est donc médiocre.

Rien de surprenant alors d’avoir vu émerger ces dernières années ci et là en Europe ou dans le Monde, de parfaits imbéciles à de hautes fonctions gouvernementales. Rappelons-nous, pour ne prendre que cet exemple, de la Secrétaire d’État Sibeth Ndiaye qui déclarait ne pas être capable de… mettre un masque ! (sic) Dans la gestion de la crise actuelle, la voix des savants est étouffée au profit de celle des puissants, c’est-à-dire, supposément, des représentants du peuple. À moins de leur prêter d’autres intentions — ce qui est intellectuellement toujours possible –, ces derniers seraient bien à l’image de la société citoyenne actuelle : incompétents !

Premier pas vers une solution

Pour doucement arriver à une conclusion toute temporaire, nous avons une fois de plus ici la démonstration qu’un problème ou un besoin mal formulé débouche sur des solutions inopérantes, voire des solutions aux conséquences dramatiques. Reconnaître qu’au sein des humains il puisse y avoir une élite devrait être un premier pas. Par élite, je ne parle pas de pouvoir, mais d’aptitudes et de compétences. Nous n’avons pas besoin « d’égalité » au sens où nous l’entendons dans nos démocraties, avec la dérive de leurs concepts, comme « l’égalité des chances » ou « un homme, une voix ». Cette égalité à laquelle nous aspirions en démocratie n’était probablement qu’une solution que nous entrevoyions pour préserver notre part légitime contre les assauts potentiels des malveillants. Nous n’avons pas besoin d’égalité, c’est-à-dire de quelque chose qui, par nature déjà, n’existe pas. Par contre, nous avons probablement légitimement le droit à aspirer à « l’intégrité de nos personnes », à une « auto-détermination » bien comprise, à « l’épanouissement » de nos talents, au respect, à la sécurité… En d’autres termes, nous avons le droit d’aspirer à nous épanouir dans la société, dans une profession, dans notre vie sentimentale… tout en préservant notre capacité à vivre en société.

Aujourd’hui, nous disposons d’assez de recul pour raisonnablement penser que le modèle démocratique a failli. Les conséquences de ce choix de gouvernance civilisationnelle sont visibles maintenant. Penser qu’on pourrait le réparer est une illusion, car ses principaux défauts sont intrinsèques. D’ailleurs, l’Histoire ne se trompe pas. Comme Platon l’avait prédit, nous sommes occupés à glisser vers la tyrannie. Pourrons-nous y échapper ? C’est peu probable, car nous sommes en présence ici d’un déterminisme historique. Nous pourrions aussi l’expliquer en disant qu’il y a une telle énergie cinétique, une énergie qui vient de tellement loin, qu’il est impensable d’imaginer qu’on puisse infléchir la trajectoire. Tout au plus, nous mettrons nous en travers sur notre trajectoire, ajoutant ainsi à notre manque de contrôle.

Et en imaginant même que nous puissions modifier notre trajectoire, pour aller où ? Pour nous rendre vers quel modèle ? Pour construire quoi ? Nous n’en avons même pas encore une première esquisse.